Le village de Toussus-le-Noble et la propriété Landolff

Le château Landolff, construit à partir de 1900, est l’un des nombreux domaines édifiés par de riches Parisiens au XIXe siècle, attirés par la proximité et le calme de la région. En 2015, le château a été morcellé en trois parcelles et vendues à des propriétaires privés.

Avant le château : des terres habitées depuis longtemps

Les cartes anciennes montrent que les terres de la propriété Landolff, situées dans l’un des quartiers formés par les deux rues principales du vieux village, sont habitées depuis longtemps, avec des bâtiments et une grande mare signalés avant 1680.

La composition de la propriété selon le cadastre napoléonien (1808)

En 1808, le cadastre napoléonien indique que la future propriété Landolff se compose principalement de onze parcelles appartenant à deux propriétaires distincts :

Nicolas Soret (parcelles 44 et 45), une famille modeste de manouvriers. Après son décès en 1824, les parcelles reviennent à son fils Louis, puis sont vendues aux frères Schoumacher en 1849. Le logement de la propriété Soret est démoli vers 1852.

Raymond Roux (parcelles 46 à 54), professeur de mathématiques. Il hérite de ces biens en 1801 de sa sœur Marie-Rose Roux. Marie-Rose avait acquis ces terres, qui comprenaient l’ancien presbytère et son jardin, après son arrivée à Toussus en 1789 pour s’occuper de son oncle, le curé Benoît Fizes. Après la mort de Marie-Rose, Raymond Roux conserve le presbytère et s’y retire en 1813.

L’acquisition par Claude Gauthier et l’évolution des terres

À la mort de Raymond Roux en 1827, toutes ses propriétés sont achetées par Claude Pierre Gauthier, avocat à Versailles, qui devient le plus grand propriétaire de Toussus. Il fait construire une nouvelle maison en 1831 et aménage la grande mare.

La maison de l’ancien bourrelier (parcelle 47) voit se succéder plusieurs maréchaux-ferrants, dont François Mathure, qui y reste jusqu’à sa mort en 1896.

L’ère Schoumacher et la constitution de la propriété Landolff

Entre 1849 et 1854, Claude Gauthier vend tous ses biens. Les parcelles 47 à 54 sont acquises par les frères Valentin et Nicolas Schoumacher. Valentin, célibataire et rentier, réside dans l’ancienne maison de Raymond Roux et devient maire de Toussus-le-Noble de 1858 à 1879.

Après le décès de Valentin en 1896, les héritiers des frères Schoumacher vendent progressivement les biens immobiliers. Les anciennes parcelles Soret et Roux sont finalement vendues à Madame Hérit, la première épouse d’Edmond Landolff, marquant ainsi la constitution de la propriété Landolff telle qu’elle est connue par la suite.

Histoire de la propriété Landolff à Toussus-le-Noble, de son acquisition et sa transformation en château luxueux par Henriette et Edmond Landolff, jusqu’à son déclin et son départ du village.

1. Henriette et Edmond Landolff : le temps des fêtes

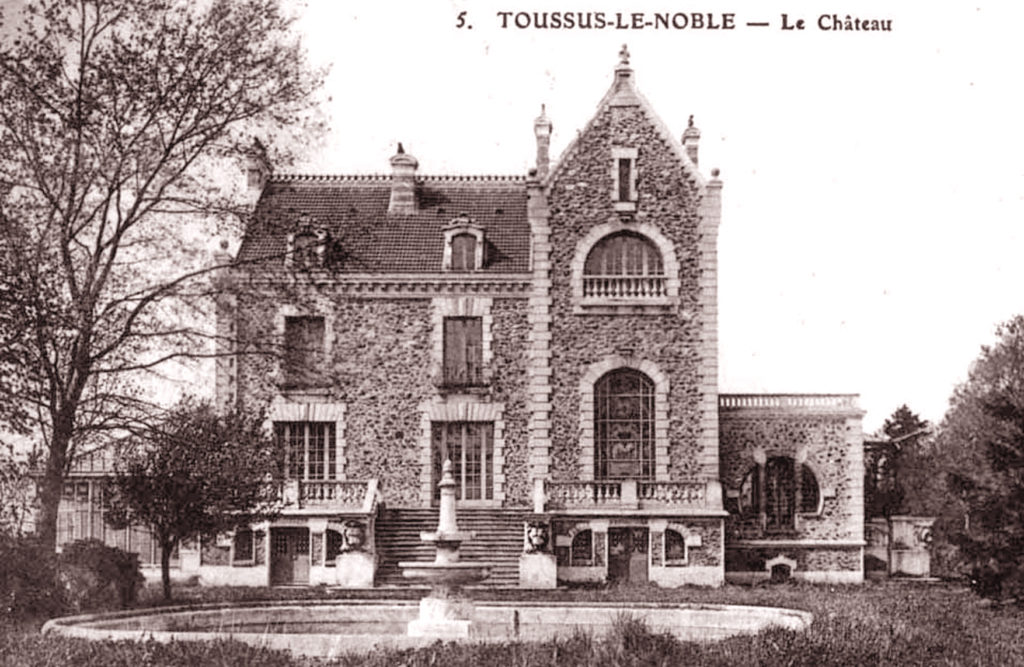

En 1897-1900, Henriette Louise Marie Hérit Landolff acquiert de vastes parcelles à Toussus-le-Noble, issues d’anciennes propriétés religieuses et de biens nationaux. Son mari, Charles Edmond Landolff, costumier pour les théâtres parisiens, souhaite y construire une villa moderne, signe de sa réussite. Il engage l’architecte Marcel Lemarié.

Tous les anciens bâtiments, y compris l’ancienne forge (démolie en 1899) et le presbytère (détruit en 1900), sont rasés. La villa, construite en pierre meulière, se caractérise par une architecture moderne aux formes variées, contrastant avec les constructions classiques. Elle est conçue pour l’apparat et la réception, reflétant la prospérité des Landolff.

L’intérieur du château combine différents styles :

Le vestibule présente des baies circulaires « Art nouveau » et mène à un grand hall.

Le grand hall est orné de lambris de chêne, d’une cheminée monumentale et de verrières (aujourd’hui disparues) aux thèmes bucoliques. Des portraits de peintres et écrivains célèbres décorent les murs et le plafond.

Un escalier de marbre de conception classique contraste avec les éléments Art nouveau.

Le premier étage abrite chambres, salles de bains (dont une avec une baignoire massive et carrelage « Art nouveau ») et toilettes.

Le second étage comprend des chambres mansardées.

Un salon et une salle à manger se trouvent au rez-de-chaussée. Le salon évoque les arts, tandis que la salle à manger, de style Henri II, est ornée de vitraux représentant des dragons et des hirondelles.

Un jardin d’hiver, doté d’une structure métallique, est adossé au pignon sud.

Le rez-de-jardin contient la cuisine, l’office, la lingerie, la chaufferie, les caves et les réserves.

Le parc est aménagé avec soin :

Un bassin circulaire avec jet d’eau et une statue de Diane chasseresse à l’est de la villa.

Une grande allée encadrée de statues de Flore et une hamadryade (aujourd’hui disparues).

L’ancienne mare est transformée en deux étangs reliés par une grotte de rocaille en cascade, avec deux îles accessibles par des ponts en ciment imitant des branchages.

Une pagode en ciment armé et une niche à chiens reprennent le même style.

Un belvédère triangulaire offre une vue dégagée sur les champs.

La propriété est close de hauts murs en meulière et ciment.

Les Landolff organisent de nombreuses fêtes somptueuses dans leur propriété, accueillant des artistes de Paris. Jusqu’à huit employés y travaillent. Le décès d’Henriette Landolff-Hérit en 1909 marque la fin de cette période fastueuse. Edmond Landolff hérite des biens de son épouse, et sa mère, Pauline Décot, s’installe à la villa jusqu’à son décès en 1912.

2. Eugénie et Edmond Landolff : le crépuscule

Edmond Landolff se remarie en 1913 avec Eugénie Marie Savary, mais ses affaires déclinent, aboutissant à une faillite la même année. Il vend la propriété de Toussus en 1916 et 1920 à Georges Joseph Lehmann et Blanche Bloch.

Cependant, Edmond et Eugénie Landolff se réservent l’usufruit du pavillon du palefrenier et d’une parcelle de quatre-vingt-dix ares. Ce pavillon, réaménagé et connu sous le nom de « Villa Landolff », devient leur nouvelle résidence. Il est plus cloisonné et comprend un salon (l’ancienne écurie) où Edmond expose ses collections, une salle à manger, une cuisine, et des chambres pour eux et leur gouvernante.

Le parc est désormais partagé par une palissade en bois, mais les Landolff conservent l’accès aux étangs. Leurs week-ends à Toussus sont désormais calmes, axés sur le travail et les loisirs simples. Edmond Landolff continue de coudre de belles étoffes, tandis qu’Eugénie écoute des airs d’opéra sur le gramophone. Ils se lient d’amitié avec une jeune voisine et Mme Mandeville, propriétaire de l’hôtel « Aviatic ».

Les Landolff quittent définitivement Toussus-le-Noble le 30 avril 1925.

La proprieté Embiricos

Entre 1923 et le début de la Seconde Guerre mondiale, le château de Toussus-le-Noble, acquis par Michel et Pénélope Embiricos, est devenu une résidence familiale confortable et animée.

Une propriété transformée et adaptée

Après l’achat en 1923 du château et de son parc aux époux Lehmann, et l’acquisition de l’usufruit sur l’ancien pavillon du palefrenier, les Embiricos ont insufflé une nouvelle vie à la propriété. Le château a été rafraîchi et modernisé, notamment par la peinture en gris des boiseries du salon et l’ajout d’un grand lustre en cristal dans le hall. Le rez-de-jardin a été transformé en bureau-bibliothèque-fumoir pour Michel Embiricos, avec un accès direct au jardin. La maison intègre des éléments Art Déco, comme la mezzanine de béton et la galerie en fer forgé, contrastant avec l’Art Nouveau du vestibule.

Parallèlement, la « villa Landolff » (ancien pavillon du palefrenier) a subi d’importantes rénovations à la fin des années 1920. Sa structure a été repensée pour améliorer la circulation, des agrandissements avec « bow-windows » ont été ajoutés, et le chauffage central a été installé, lui donnant une allure de « cottage » anglo-normand.

Michel Embiricos, passionné par les jardins, a significativement remodelé le parc. Le bassin à jet d’eau a été supprimé pour créer un « tapis vert » symétrique, et un nouveau bassin semi-circulaire avec colonnade et pergola a été construit. L’orangerie a été enrichie d’une vigne, deux nouvelles serres ont été construites, et le potager a été complété par un verger. La propriété a également retrouvé ses animaux avec une volière, un pigeonnier, et des étables accueillant vaches et chevaux. Des garages ont été aménagés dans la remise et sous le belvédère. En 1934, une petite parcelle de terrain a été cédée pour la construction d’une maison d’habitation.

Une vie de famille bourgeoise

La demeure est devenue le théâtre d’une vie familiale bourgeoise et animée, nécessitant un personnel nombreux. La famille Hébert, Maria Damian (gouvernante roumaine qui épousera Timothée Lotieff, jardinier et futur responsable des jardins), et d’autres employés ont servi la famille. Edmond Le Voguer, chauffeur, deviendra même maire de Toussus-le-Noble.

La propriété a été le cadre d’événements marquants, comme le mariage de Marika Embiricos en 1932, célébré conjointement par un prêtre orthodoxe et un rabbin, témoignant de l’ouverture et de la richesse de la vie sociale des Embiricos. Les souvenirs de la petite voisine révèlent une vie quotidienne où se mêlent couture, réceptions animées dans la salle à manger, goûters familiaux dans le jardin, et promenades des sœurs de Madame Embiricos. Nina Embiricos, sculptrice, avait même son atelier dans l’ancien pavillon du palefrenier.

Cependant, à l’approche de la guerre, la vie au château a ralenti. Les Embiricos se sont repliés sur le pavillon du palefrenier, le personnel a été réduit, et la famille a commencé à s’éloigner de Toussus. Cette période de vie familiale intense au château de Toussus-le-Noble s’est ainsi achevée.

L’occupation allemande et les réquisitions du château Embiricos

Le château Embiricos, situé à Toussus-le-Noble, a connu une période tumultueuse et des changements de propriétaires forcés pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

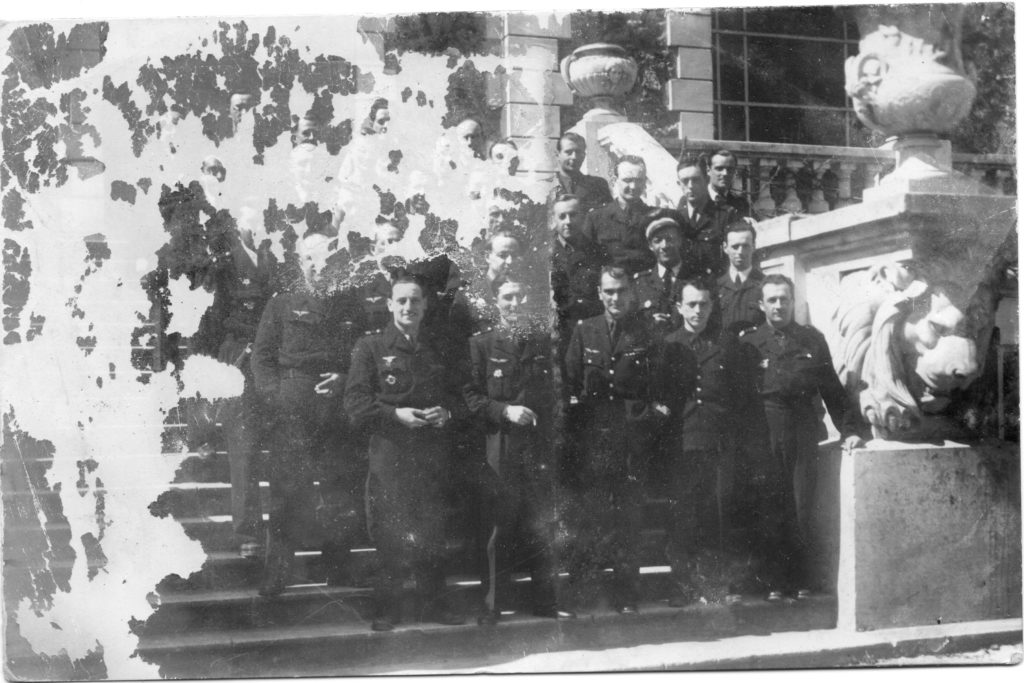

De l’occupation allemande aux bombardements alliés (1940-1944)

Le 14 juin 1940, l’armée allemande réquisitionne le château pour loger son personnel navigant. Bien que l’entretien courant soit assuré, le lieu souffre des dégâts du temps et de l’indifférence des occupants, qui dégradent notamment la statue de « Vénus au bain », utilisée pour l’entraînement au tir. Les dommages les plus importants surviennent les 11 et 12 août 1944, lorsque le château est touché par sept bombes alliées, détruisant une partie du parc, un pont, la remise et soufflant les verrières de l’entrée.

L’occupation américaine et le passage du « Normandie-Niémen » (1944-1947)

Après la libération par la 2ème DB le 24 août 1944, le château, vieillissant et endommagé, est réquisitionné par l’armée de l’air américaine de septembre 1944 à octobre 1945. Des réparations d’urgence sont effectuées, mais le parc est laissé à l’abandon. Au printemps 1946, le régiment du « Normandie-Niémen » s’installe au château, le transformant en mess. Malgré les déprédations subies par le mobilier et les boiseries, les soldats voient le lieu comme un « paradis » après les horreurs du front. Le colonel Robert Delin décrit un château et un parc appréciés, malgré le manque de personnel et de produits d’entretien. Des repas conviviaux en plein air réunissent les pilotes et leurs familles. Cette période idyllique dure quatorze mois, le régiment étant transféré au Maroc en juillet 1947.

L’aéronautique navale et la vente à l’État (1947-1957)

Le château est ensuite loué par l’État à Madame Embiricos pour y installer le S.A.M.A.N. (Service d’Approvisionnement pour l’Aéronautique Navale) à partir d’août 1947. La propriété est de nouveau divisée, Madame Embiricos se réservant les communs. Face aux avantages de Toussus-le-Noble, l’État décide de s’y implanter définitivement et entame des négociations complexes pour l’acquisition du château et d’une partie plus vaste du parc.

Après de longues discussions, l’État signe l’acquisition du château et d’une partie du parc le 29 décembre 1952, puis du reste des biens de Madame Embiricos (pavillon du palefrenier, remises, serres, potager, jardins et étangs) par un second contrat le 26 février 1957. Le domaine change ainsi de propriétaire et de vocation, devant être adapté aux besoins de l’aéronautique navale.

Ouverture du Château Landolff au public – Journée du Patrimoine 2020

L’article est un résumé de l’ouvrage :